流浪

格隆,網路一夕竄紅。他的文章:在自己祖先的土地上流浪,被大量點閱,當然,也正在被消失。中國,一直用不永續的治理,推動國家統治的永續。由於無法預測未來能否查閱到這篇文章,把它集錄在此,也許才能見證這一思維的永續吧。

格隆,何許人也?不妨將他看成中國版的「台灣范疇」。成名於中國基金經理人,在香港創業格隆匯,有點中國版Ray Dalio的氣勢。下圖是截自(香港)格隆匯臉書照片。

不管格隆或范疇,華人世界很需要這類商人作家、評論家……。他們有札實的教育背景,不受傳統桎梏限制的視野,超越意識形態的愛(中)國情懷,加上曾與金錢(經濟)、大環境搏鬥的經商經歷……..。他們才是時代的觀察家。

我們應該多聽聽這類社會菁英的發言,少理會政客、名嘴、媒體人無稽、無料之言。格隆這篇文章提供許多寶貴的中國經濟數據,用以佐證它觸動中國商人心中底層恐慌的源頭,這裡也透露中國商人對現實環境的些許無奈。 文章出自他在長江商學院 對EMBA學生的演講。

相對於我對中國現狀的赤裸直言(見[中國發展原因]),格隆含蓄多了,但已臨界共產黨最大言論尺度了,他滿篇歷史典故、愛國情懷、時局憂慮.........重點應只有一點:共產黨政府太超過了..........。他不敢直陳,但我代他直說.....文中特別將它標示改述,並非我比較狗膽,而是台灣給我們這樣暢所欲言的環境,中國絕無可能。

體恤格隆的含蓄,在中國寫這種文章,既要引起共鳴,又不能惹來殺身之禍,是不容易的。格隆具備這樣的文采與文筆......本人甘拜下風。

在自己祖先的土地上流浪

這是什麼地方/依然是如此的荒涼/那無盡的旅程/如此漫長 ――許巍《故鄉》

一、

很高興能有機會在吳文化的發源地蘇州與長江商學院的同學們做個交流。

在當下這個嚴峻環境,講細枝末節的上市、融資已無意義,我會更聚焦家國方向。在我們這樣一個資源被高度集中、板結、固化的環境裡,在家國、時代大潮流的裹挾之下,任何個體,能動的空間其實是微乎其微的。

家國大方向的錯位和折騰,於歷史、於國家,或許只是一個微小的轉身,但於社會,於家庭,則極可能是一代乃至幾代人的不堪與不歸。

姑蘇本無城,永嘉之亂晉室衣冠南渡後方始興盛。魏晉南北朝,是中國歷史上最可悲的一段時期:山河破碎,戰亂不止,漢人如同鼠豚,被大肆驅趕屠殺, 整個漢民族在長達300多年的時間裡,被迫在自己祖先的土地上顛沛流離。作為承接漢民族重新繁衍生息核心要地的姑蘇,至今一脈相承,只有發展,從無中斷,看似吳儂軟語,但骨子裡其實一直斧鉞鏗鏘,從來就不乏胸懷天下,自薦軒轅者。在此閑話商旅國是,再合適不過。

姑蘇這塊土地上最著名,也飽受爭議的人,非伍子胥莫屬。

他是從楚都逃亡至此,和屈原都因愛國,一併被後人在端午節祭奠。但他與屈原骨子裡其實是兩類人。屈原這種人是統治者最鍾愛的類型。他們有才能,需要的時候隨時可用;他們又有與生俱來的斯德哥爾摩綜合症,無論怎麼虐,都永遠愛著君王。揮之即去,召之即來,來則能用,用完隨時可棄。這樣的人才,誰不喜歡呢?

他既不盲從,更不旁觀,攘臂以上,“生能酬楚怨,死可報吳恩(范仲淹)”。在其父兄被昏聵的楚平王無端殺害後,伍子胥從楚逃亡到吳,成為吳王闔閭重臣。前506年,伍子胥借兵攻入楚都,掘平王墓,鞭屍三百,報父兄之仇。吳國則倚重子胥之謀,西破強楚、北敗徐、魯、齊,成諸侯一霸。

伍子胥和屈原都不是儒生,在他們的時代裡,儒家的影響力還極小,所以不能將他們的忠孝節義觀念歸結於儒家學說。他們的行為意識裡,反映的都是人類天性裡永恆的孤獨感以及對終極歸宿的尋覓。

在屈原時代,戰國亂世已經近尾聲,而國家觀念則剛剛萌芽。他有樸素的國家主義情結,但囿於歷史局限性,他並不清楚國家這個組織的利弊。屈原情感充沛,但個性上並不剛強,他沒有韓非、伍子胥那樣的決絕與勇氣,所以即便被楚懷王父子反複蹂躪,也無法選擇棄國他投。一方面,帝室貴胄的血統是他所引以為傲的,楚國是他的精神家園,離開楚地他就無所適從;另一方面,他為楚國朝堂主流所不容,楚國又是他的痛苦之源,留在楚地他又痛苦萬分。

去留兩難,來往皆苦,是為無間。

《涅經》有云:受身無間者不死,壽長乃無間地獄中之大劫。62歲的屈原在那個時代裡就是長壽之人,而長壽對他來說,就是一場大劫。

至於伍子胥,他雖然比屈原決絕果敢,但實際上也是無間地獄裡備受煎熬的幽魂。

伍子胥從楚地逃亡,追隨的是太子建,他依然期盼太子建能重返故國,為他昭雪沉冤,然而太子建的人品也不過如此。闔閭固然助他複仇,但闔閭也是在利用他的才華去征服楚地。在吳國君主的內心,伍子胥始終不過一流浪客卿。到了夫差時代,這位流浪者的存在感就越來越低,畢竟吳地不是他的故鄉。夫差要殺他,這一次他已經沒有了逃跑的心境。

跑出去又如何?難道再借一次兵來滅吳?滅了又如何?周而複始,何時可休?

不如歸去。

在自刎之前,伍子胥已經將兒子送到齊國,但他沒有囑託他的兒子將來要複仇。假如他真的對那個孩子有所訓誡的話,我寧可相信他是囑託他以後在齊國平靜終老,無涉家國。

對楚國深沉的愛,成了屈原一生的羈絆,而對楚國刻骨的恨,則成了伍子胥一生的夢魘。恨與愛是硬幣的兩面,它們都是桎梏這兩類幽魂的鎖鏈。

中國人對祖國的情感,就像是屈原和伍子胥的復合體:去留兩難,來往皆苦,只得在數千年漫長的歲月中反複煎熬、流浪。

相對伍子胥的冰冷殺伐,姑蘇留給格隆印象更深的,其實是在“姑蘇城外一茅屋,萬樹桃花月滿天”處終老的北宋詞人賀鑄。

北宋詞人大多兒女情長,英雄氣短,唯賀鑄,家國豪邁與兒女柔情並存。唐宋詩詞裡,被後人模仿最多的,大概就是賀鑄寫就的那首《青玉案・淩波不過橫塘路》了:“試問閑愁都幾許?一川煙雨,滿城風絮,梅子黃時雨”。後人多以為反映的只是詩人路遇佳人而不知所往的悵惘,極少有人能體味到其中對家國、民族命運滿腹的憂慮乃至絕望。

賀鑄是宋太祖皇后族孫,生活在看似歌舞昇平,實則已風雨交加,大廈將傾的北宋後期,少時就有戍邊衛國、建立軍功,“金印錦衣耀閭裡”的雄心壯誌,但朝堂肉食者鄙,魑魅充盈,英雄豪俠不為世用,國土塗炭而無路請纓,人到中年,仍遭朝堂庸碌排擠,沉淪下僚報國無門,晚年憤而退隱姑蘇,於城南十裡橫塘築企鴻居,藏書萬卷,手自校讎,以此終老。

藏書校書,是無力回天的絕望後做的最後掙扎:縱使國亡了,文化還在。

500年後,另一個名叫顧炎武的蘇州人,在同樣經歷改朝換代的亂世磨難後,用一段傳世文字表達了這種無力存國,唯有保書籍以存天下的救亡情懷:“有亡國,有亡天下。亡國與亡天下奚辨?”曰:“易姓改號,謂之亡國;仁義充塞,而至於率獸食人,人將相食,謂之亡天下。是故知保天下,然後知保其國。保國者,其君其臣肉食者謀之;保天下者,匹夫之賤與有責焉。(《日知錄》卷十三)”

近代人梁啟超用白話文對上文做了詮釋:

天下興亡*匹夫有責*

國家興亡*匹夫無罪。

(洪註釋:誰有罪?)

二、

我們回到當下。

在座諸位都是商界巨擘,課前統計,你們名下合計超過了40家上市公司,你們最能感受到經濟的冷暖與核心癥結。我這有兩個詞:焦慮與恐慌,你們選誰?

嗯,絕大多數人選的是恐慌。

7個月前我給中歐商學院講課,學員同樣是企業家,給出的也是這兩個選項,多數人選的是焦慮。

7個月不算長,卻已滄海桑田。

焦慮與恐慌,是兩個截然不同的詞。焦慮,只是感受到了壓力,感覺力有不逮,但整體尚可掌控,仍可作為。恐慌則不然,恐慌是根本無能為力,要麼徒勞掙紮,靜候時運的擺佈,要麼逃亡。

這種絕望的窒息感,很多人會想當然歸結為外部,也就是美國人貿易戰的逼壓,但事實上不是。十年前我們對出口的依存度接近70%,但去年這個數據已經降到了10%。去年我們的GDP總量是82萬億,出口貢獻8萬億,10%不到。

根本原因,是國內的抽緊,以及抽緊背後對家國方向的暗示。

而且這種抽緊,指向幾乎都是民企。環保、稅收、社保、抽貸……,狼奔豕突,近乎一場定向圍獵。

昨晚晚宴後,一個60多歲的老企業家一邊和我溝通,一邊垂淚。他說經商這麼多年,經歷過無數溝溝坎坎,這是第一次感受到死亡離自己的企業如此之近:他似乎突然之間成了一個被通緝的逃犯,稅務、環保、工商、城管、甚至街道,哪裡都在找他的茬。為了活命,他企業的負債率已被迫抬高到了自己在夢中都被嚇醒的程度,企業如同在鋼絲上,一個市場惡意做空,一個銀行抽貸,公司就可能隨時崩塌。關鍵這種日子根本看不到頭,他預感自己一輩子的心血和財富,可能化為烏有。

問原因,不外乎兩個:一個,前面多年,自上而下都在放杠杆,不放杆杆,你就等著被淘汰。為了放杠杆,他的股權質押了很多,後來股市一跌,不僅得追加質押,而且質押率也迅速降低。二個,現在去杠杆,各種抽緊,稅收、環保、社保、抽貸……,源源不斷,互相補刀。國企有免死金牌,不受影響也不會在意這些,但作為民企,沒一刀躲得過,而且越抽緊,反而越要借債――作為弱者,除非一心就死,否則大概率會壓上更大的賭注,一輩子的心血,總希望苦苦扛著,期待能熬過去,哪怕要借高利貸,哪怕從此沒有歸路。

誰又想束手就死呢?

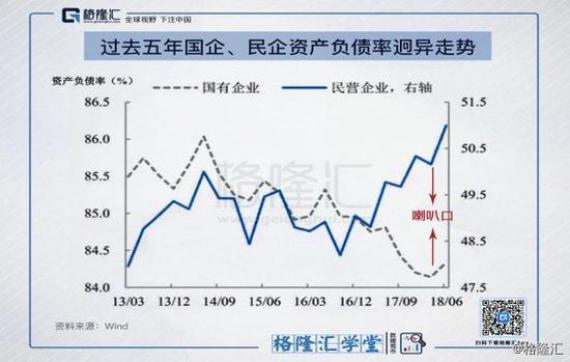

問題的可怕之處在於,在民企,這絕非個案,而是普遍現象:只是為了活下去,在市場利率持續走高的背景下,中國民企的整體負債率在過去18個月裡竟反而越來越高,斜率也越來越陡峭,與國企的整體去杠杆天壤之別(見下圖)

與此對應的是,過去三年,民企的財務費用支出也如影隨形,大幅上揚(見下圖。提請注意,含著金鑰匙的國企與央企,其財務費用增速,在整個2016年奢侈到為負數):

這意味著,民企作為一個整體,為了不被腳下的滔滔洪水衝走,他們選擇了自己把脖子伸進水面上的絞索――都是死,但絞索的死,或許能緩那麼一丁點。這也意味著,無論我們嘴上在說什麼,但我們多年任性發鈔、上杠杆狂歡的買單者,事實上錨定了民企。

這並不令人吃驚。過去三年中,各地方政府在經濟層面主要做了兩件事:

1、一是通過所謂的供給側改革,將企業利潤在不同體制的企業之間調配;

2、二是通過棚改,將債務杠杆在居民部門和非居民部門之間調配。

前者化解了大批煤鋼國企過剩的死局,排掉了十幾萬億信貸和幾百萬產業工人的地雷;後者將天量的三四線地產堰塞湖灌給了歡天喜地的扛鼎老鄉,拯救了銀行和地產商。

這是兩項教科書級別的操作,如果不考慮對契約、產權、效率等市場經濟樁基的長遠腐蝕,其意義並不亞於一場中型對外戰爭的勝利。(洪註釋:共產黨發動的戰爭....沒人贏得了!)

但,生之絢爛的背面,是死之殘酷。在這塊土地上,任何改革的收益或者成本,從來都不是均勻分佈在每個人頭上的,“肉爛在鍋裡”其實也是分紅鍋、白鍋的。“供給側”也好,“棚改”也罷,再美麗的辭藻,再複雜的輿論,也逃避不了一個本質:取與舍、保與壓,都有明顯的傾向性。政府對強勢國企的補貼和保護,造成的產能過剩,市場競爭機製的扭曲,是經濟最大的硬傷之一,且已經把一眾民企逼到了一個不投靠、不被收編,幾乎就活不下去的境地。

重點不是什麼國運之爭,也不是什麼保護民族產業,是利益之爭。

如果把時間聚焦到更近的2018年前7個月,這種“國進民退”的速度,在數據上體現得更為驚人(見下圖):

上表是規模以上國企、民企今年前7個月的收入增速對比,數據來自國家統計局。從官方公佈的2018年收入及同比增速(上表紅框第一列),看起來都不壞:無論民企還是國企,增速都還不錯,形勢一片大好。

但統計局明顯犯了個錯誤:忘了把去年的同期數據隱藏起來。

如果稍微費點功夫,把同樣是統計局公佈的2017年同期數據找出來,再算同比,你會發現,除了國字號企業的營收是增長的,其他企業的營收其實全部是負增長(見上表紅框第二列)。

利潤增速上差距更是驚人:國有控股企業利潤實際同比增速漂亮的28.46%,私營企業利潤增速則是―27.87%,集體工業企業利潤增速更是慘不忍睹的―51.73%(見下表):

正常的營商競爭與優勝劣汰,已完全無法解釋這種國企、民企之間極端詭異的兩極化。詢問了一下統計局的朋友,解釋說是調整了統計口徑,去年同期還活著,但今年已死去的民企,直接從統計的分母中拿掉了。

這無疑是一個比民企經營舉步維艱更令人悲哀的消息。我手頭並沒有權威的過去12個月民企倒閉家數的數據,但從上表利潤增速做簡單的初等數學倒推,就能大致算出,要死掉多少,才可能讓這個群體的利潤同比負增長超過50%?

數字冰冷,但數字說實話。

今年以來,不斷有人高調宣揚消滅私營經濟,最近還有人一本正經提示《中國私營經濟已完成協助公有經濟發展的任務,應逐漸離場》,很多朋友拿著這篇文章,憂心忡忡問我怎麼辦,其中尤以民營上市公司老闆為多。儘管我一再安慰他們,從文章看,這就是一篇精神錯亂的文革檄文,與嚴肅的研究根本不沾邊,更不會代表政府的意思。歷史不可能開倒車,這個作者大概率也是和另一個某小平一樣,不學無術,腹內草莽的譁眾取寵之輩,根本無需在意。

但仍有諸多人追問:如果他不是譁眾取寵,而是太監代言,言人所不能言呢?

這時我才意識到問題的嚴重性:一個nobody的一段胡謅,能讓一眾企業家嚇得戰戰兢兢,驚弓之鳥一樣隨時準備拔腿開溜,那這個經濟生態已惡化到什麼程度了啊?

儘管有官媒隨後澄清,但民企隔三差五就被拉出來敲打的現實會讓諸多人高度驚恐和警惕。事實上,所有人都明瞭,冰凍三尺非一日之寒,這種殺氣騰騰、令人膽寒的離場論、消滅論能堂而皇之登臺,並引發全社會的震動與惶恐,絕非偶然。

但,問題在於,民企占到了中國企業總量的90%以上。

如果在一塊土地上,90%以上的企業,都只是隨時可能被放逐的流浪客卿,那麼,誰才是主人?(洪註釋:能夠明講嗎?)我們又指望誰在危難時期挺身而出,共度時艱?

宋元豐六年,受“烏台詩案” 被貶謫到嶺南荒僻之地的詩人王鞏北歸京師,蘇軾前往探望,鞏出歌妓柔奴勸酒。蘇軾戲問一路跟隨王鞏流離多年的柔奴:“試問嶺南應不好?”,柔奴坦然答曰“此心安處,便是吾鄉”。

心若不安,縱是故鄉,亦成他鄉。

三、

在座諸位都算這個社會的精英,如果我們聚集於此,只是為民企鼓與呼,視野和格局就未免狹窄和低漏了。立心當為天地,立命當為生民,我更想和大家探討的是,我們這個民族眾多人心無所依的流浪感,所自何來?

所以,我們從現實白描,回到形而上的理論研究。

我已很久、很久不做深度研究文章了。一是現實與預期越來越大落差的沮喪,二則因為已完全無需研究。

常識和公理,需要研究嗎?

本來有橋,需要去下河摸石頭嗎?民企才是社會財富創造的核心與主力,這需要爭論嗎?人類財富創造上,市場經濟優於計劃經濟,這需要爭論嗎?制度比人要靠譜,這需要爭論嗎?權力不能私有,財產不能公有,這需要爭論嗎?

但我們會爭論,而且一本正經地爭論,而且是十幾年、數十年,經年累月地反複爭論。爭論的核心焦點,則集中在所有制,以及不同所有制的主、客身份上。

如果單純只以所有制來分主客,國企完勝。但,如果我們以為社會整體做的貢獻為維度,我們大概率會得出不同的結論。

中國國企佔有了超過70%的資源,創造了不到30%的GDP。而改革四十年,民營經濟貢獻了中國至少50%的GDP,60%的稅收,70%的技術創新,80%以上的城鎮就業。哪怕是在定向收緊的供給側改革高峰年2017年,民營工業企業也以19.6%的整體淨資產收益率,完勝國有工業企業還不到10%的淨資產收益率。如果民企隨時可能被清算,被流放,全社會的整體得失,還會有第二種結果嗎?

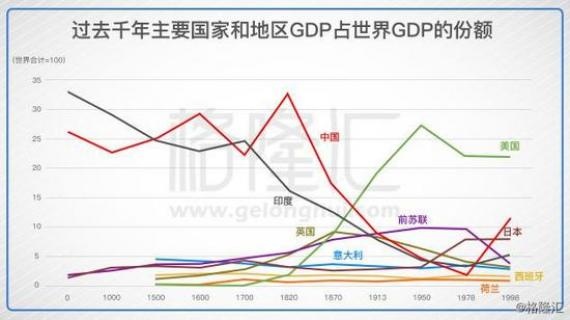

往事並不如煙。1956年全面公私合營後(洪註釋:這是抄家收歸國有的含蓄婉轉之詞),絕非偶然地,自此之後中國經濟一路下行,到1978年中國GDP僅占全球的1.8%,國民經濟幾近崩潰:

如果驅私濟公有效,我們的經濟在1978年何至於幾近崩潰?

但不幸中的萬幸,78年我們有鄧小平挽狂瀾於既倒。誰能保證今天廢了民企,我們還能再出一個鄧小平?

“ 韭菜沒了,直接砍樹”――民間智慧把民企當下的困境概括為砍樹,有戲謔誇大之嫌,但說實話,這其實並沒有想像的那麼可怕。樹砍了,根還在,旱季過去,終會複萌,一個春秋的輪迴而已。

最可怕的是,這種針對民企的、更接近存量財富分配的折騰,一而再、再而三地往複重演,會讓同一塊土地上的“身份”鴻溝越來越刺眼與對立,讓家國信仰、民族榮譽、經濟信心這些植根人心內裡、並捆綁整個民族一起前進的動力慢慢枯萎凋零。這種凋零,會直接打斷社會財富創造的核心鏈條,且絕非一兩個春秋的輪迴能恢復的,而會是至少三十年、一代人的時間。

我們有幾個三十年可以揮霍?

1956年中國全行業社會主義改造(即公私合營)全部完成。(洪註釋:抄家完成)

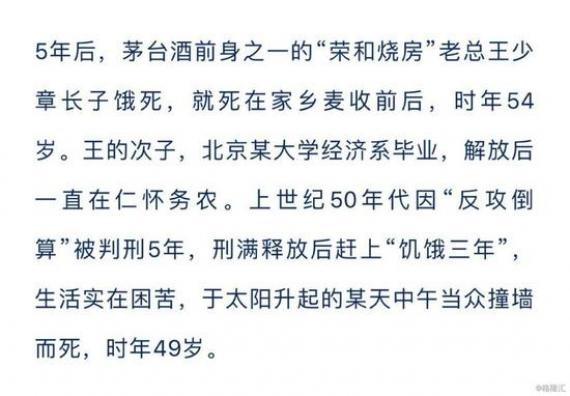

茅台酒在清末就已年產170餘噸,公私合營後各種折騰,它的下一個輝煌期,要一直延至新世紀股份制改造後,中間隔了近一百年。

回溯過往70年的經濟史,我們或許不得不承認,所有制“身份”的僵硬劃分與區別對待,硬幣的正面是我們的執政基礎,硬幣的反面,或許恰是我們這個社會資源循環碰撞、摩擦、消耗,社會財富輪迴創造、毀滅的一個大坎。

我們之所以心安理得,隔三差五地把民企拿出來摩擦,敲打,不外乎一個不許爭議的理由:所有制。也正是這個出身“身份”的硬梗(洪註釋:共產身份=硬梗),這是間接逼使這塊土地上的部分人群一再遷徙,流浪。

但,事實上,我們所有人上路的初衷(終極目標),一定是這個民族的財富自由與精神自由,而不是任何其他形而上的中間目標。(洪註釋:好含蓄)

換言之,我們能不能放下所有制的“身份”爭論,但凡在這個國家之內遵紀守法、勤懇耕耘的企業,就都是“國企”,就都應該給予尊崇、讚賞與榮耀。這個很難嗎?

我們都生活在同一個國家,我們都生活在共同祖先的土地上,我們一樣在揮汗如雨,一樣辛苦勞作,我們共同創造財富,沒有誰有權力讓他人流浪,也沒有人應該去流浪!(洪註釋:寫的好卑屈......但確有人有權力讓他人流浪)

草原是個互相支援的生態。草挖了,樹砍了,根(心)也死了,平原除了沙化,還有其他的路嗎?

樓蘭曾一度水草豐茂,國富民強。但如今,那塊土地唯剩死一樣的沉寂,以及躺在博物館成為乾屍的樓蘭女生。(洪註釋:好高明的隱喻)

四、尾 聲

流浪並不可怕,以色列人在外流浪千年之久,但我們看到了今日以色列的欣欣向榮與強大。

其實格隆最大的憂慮是,我們這個民族,還有沒有一種自下而上的整體監督、糾錯能力?(洪註釋:沒有!)

我們這個民族的方向,大多時候都是“上面”說了算,但這絲毫沒有阻礙一群卑微且衣衫襤褸的布衣之怒,“引刀成一快,不負少年頭”,他們以慨然的家國情懷,用自己微弱的螢光,以一種螳臂當車式的悲壯,站立成大眾前行路上的路標。從風蕭蕭兮的荊軻,到我自橫刀的譚嗣同,跨越兩個千年,絡繹不絕於道……

但,兩千年後,我們卻活得越來越不像自己的祖先,精緻的利己主義與愚昧的盲從主義充斥朝野。

我是做投資的,剛才有學員問我,為何他認識的幾個基金經理都遠比我樂觀。

我的回答是:現在的基金經理見過了太多奇蹟,而我,見過了太多週期。

週期本身是一種宿命論,與輪迴沒有太大差別,我一點也不喜歡這種狀態。但如果不努力改變社會機器的運行機制,我們可能就不得不接受一次又一次的週期,一次又一次的輪迴。

格隆生長於江漢平原,那裡土地貧瘠,但人心卻從來家國天下(洪註釋:偉大的中國農民),所以我一以貫之的追求和祈願,從來都是廟堂慎篤,匹夫精進,父老歡欣,國運恒昌。我發自肺腑希望自己的國家蒸蒸日上,也發自內心地鄙視和厭惡歷史上任何以一己之私綁架民族福祉,誤導家國走向的人。

而這,恰恰會成為痛苦之源(洪註釋:格隆=伍子胥 )。因為事實上,你能看到的經常是一輪一輪毫無新意的輪迴,少數人的歡快,多數人的悲苦,而你卻無能為力,徒喚奈何。我們如同出埃及的以色列人, 只是,我們一直沒有摩西,也沒有找到屬於我們的迦南地。我們這個民族像一群被放逐的贖罪者,去留兩難,來往皆苦,在自己祖先的土地上四處流浪。

如果真有上帝,其實我一直想問的一個問題是:到底怎樣的遠方,才配得上我的父老鄉親們這一路的顛沛流離?(洪註釋:上帝不敢待在共產黨統治的地方!)

但,我依然會堅持走下去。無論多麼艱難,我依然相信人類幾千年奮鬥的尊嚴和自由不會消失殆盡,相信我不是心懷信念最孤獨的一個,我們依然有被救贖的機會,我們依然可以在洪荒之地看見北斗星,我們會戰勝邪惡!(洪註釋:哪有可能?!)

在座諸位幸運見證了中國取得輝煌成就的四十年,也擁有比普通人更多的財富,更寬廣的眼界,也自應肩負起更大職責。如果我們每個人都有家國使命感,為天地立心,為生民立命,請相信,這會比你只是在夾縫中做大了一家企業有更長遠的成就感,而且,你的這些努力,必將惠及你的子孫:你的後代,將生活在一個富足、自由、不分種族、不分身份的強國。(洪註釋:高射炮!!中國不可能出現這樣的企業家!!)

就像《萬曆十五年》作者黃仁宇的那段話:如果你相信曆史長期發展的必然性,那麼當你經歷了種種失敗,年老時回望自己人生,才能平靜地接受命運,體會其中的必然,然後靜靜地等待隧道的盡頭開始展現一絲曙光,證明那些企圖逆轉命運的努力,並非無謂和徒勞。

七十年來家國,萬千心事誰訴?

格隆以最喜歡的一首莎士比亞十四行詩做結,送給諸君,自勉並共勉:

你匆匆老去,

你的孩子也匆匆成長起來;

你青春時澆灌的新鮮血液,

當你年老時仍輝映著你年少的身影

再次祝福我們的祖國,祝福我們腳下這塊命運多舛的土地。我就講這些,謝謝大家。

註釋後的洪教授補遺

用[在自己祖先的土地上流浪]上網搜尋.....網頁經常出現下圖......預感.....以後想查這篇文章......愈來愈難......

格隆非常聰明......原文的用詞、附圖......都很細心。他想告訴讀者茅台酒收歸國有(抄家)後......原始創業老闆後代(正宗的私營企業老闆)的悲慘下場.....但怕自己會被抄家......把例證用下圖表示....不在用自己的文字表露.......高招

細讀下圖才知共產黨確實令人恐懼......看看茅台酒民營老闆(後代)下場........而今大陸股王茅台酒.....賺翻天.........共產黨可曾想到為這些人平反??

留言列表

留言列表